Auto-fame: chi ha il controllo della tua condanna al carcere?

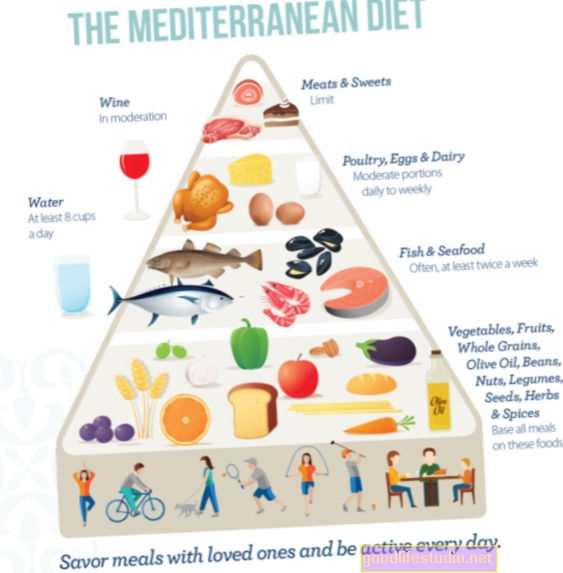

Il crepuscolo calò sull'isola greca con un leggero suono strimpellante: la brezza marina salata e mentolata che sospirava sulla sabbia e sulla pietra e sui santuari in frantumi. Giù per i vicoli del villaggio diventati blu livido con il giorno che muore, la brezza raccoglie gli odori della cucina: pesce fritto, origano fresco, pane bianco soffice, polpette agrodolci servite in salsa di olive, diecimila pasticcini appiccicosi a forma di libri e nidi di uccelli - e, dappertutto, il soffice aroma dell'olio d'oliva.

Per la millesima volta quel giorno, la mia mano corse in tasca, tracciando i contorni delle noccioline e dell'uva passa che tenevo lì in un piccolo sacchetto di carta, sostituito ogni pochi giorni quando le avevo mangiate, ma mai variando. Quell'estate ho mangiato solo loro e sporadiche ciotole di riso.

Stavo vivendo il sogno: scrivere un libro per un importante editore sulle dee in cui credevo. Eppure ero fissata sul cibo: sul passare davanti ad alcuni dei cibi più deliziosi della terra mangiando il meno possibile.

Ho passato la maggior parte dei miei vent'anni a non ammettere di essere anoressica. La battuta finale: lo ero. Vedendo oggi giovani scheletrici che sospetto abbiano fatto questo a se stessi, mi rendo conto che questo è uno dei salari della bassa autostima: ci imprigioniamo. Cos'è l'auto-fame se non una pena detentiva resa dal sé al sé?

Quando ero affamato, durante i miei giorni di arachidi e uva passa, non mi sono mai definito anoressico ma piuttosto "grasso", "schifoso" e "fuori controllo". In altre parole, meritando validamente reclusione, isolamento, severe restrizioni, punizione e dolore. Credevo, come la maggior parte degli autolesionisti, di non potermi fidare in questo grande mondo pericoloso per vivere semplicemente; rimanendo così, mi comporterei male, diventerei ancora più grossolano, mi renderei ridicolo, farei arrabbiare gli altri, morire o fallire.

La forza mortale dell'autoillusione è sbalorditiva. Cosa non possiamo costringerci a fare? Cose che non pretenderemmo mai da un altro, per paura di essere arrestate, le pretendiamo allegramente da noi stessi.

Nelle nostre prigioni diventiamo prigionieri perfetti: docili, compiacenti, opportunamente oppressi, le nostre punizioni perfettamente adattate per infliggere sofferenze primarie perché i nostri carcerieri (che siamo noi) ci conoscono troppo bene. Per lo stesso motivo, ci rendiamo conto che non possiamo superare in astuzia o sfuggire ai nostri carcerieri perché sono dentro di noi, su di noi. Sono noi, addormentati, svegli, che sappiamo esattamente come pensiamo e feriamo.

In una varietà di sindrome di Stoccolma, noi auto-imprigionati a volte iniziamo a vedere le nostre restrizioni come libertà -Salvataggio noi dal pericolo del caso e della scelta, schermatura noi dalla nostra paura di fare una cazzata - dal nostro terrore apocalittico di noi stessi, che ci fa scoppiare il cervello. Iniziamo a vedere le nostre prigioni auto-costruite come atti di compassione, costruiti per il nostro bene.

Credendo questo, perdiamo ogni motivazione a liberarci. Le celle di prigione che abbiamo creato dei nostri corpi si sentono al sicuro. Questo è uno dei momenti più pericolosi del viaggio dell'autodistruzione. Passeggiando per quelle gloriose isole spazzate dal sole, strappando noccioline e uvetta dalla tasca - ehi, almeno non erano sigarette - non mi sentivo come un pietoso prigioniero incatenato ma come un campione, un vincitore che aveva superato con orgoglio tutte le tentazioni. In quei templi di Atena e Diana, mi credevo quasi uguale, selvaggio e coraggioso.

Questa era la forza della mia delusione. E se potessi allungare il tempo per liberarmi, servirmi umili ciotole di zuppa di piselli spezzati e moussaka e caffè greco zuccherino, semplice come sembra ora, ma impossibile come potrebbe sembrare a me ventenne, lo farei.

Vorrei.

Questo articolo per gentile concessione di Spiritualità e salute.